- 2025.12.19

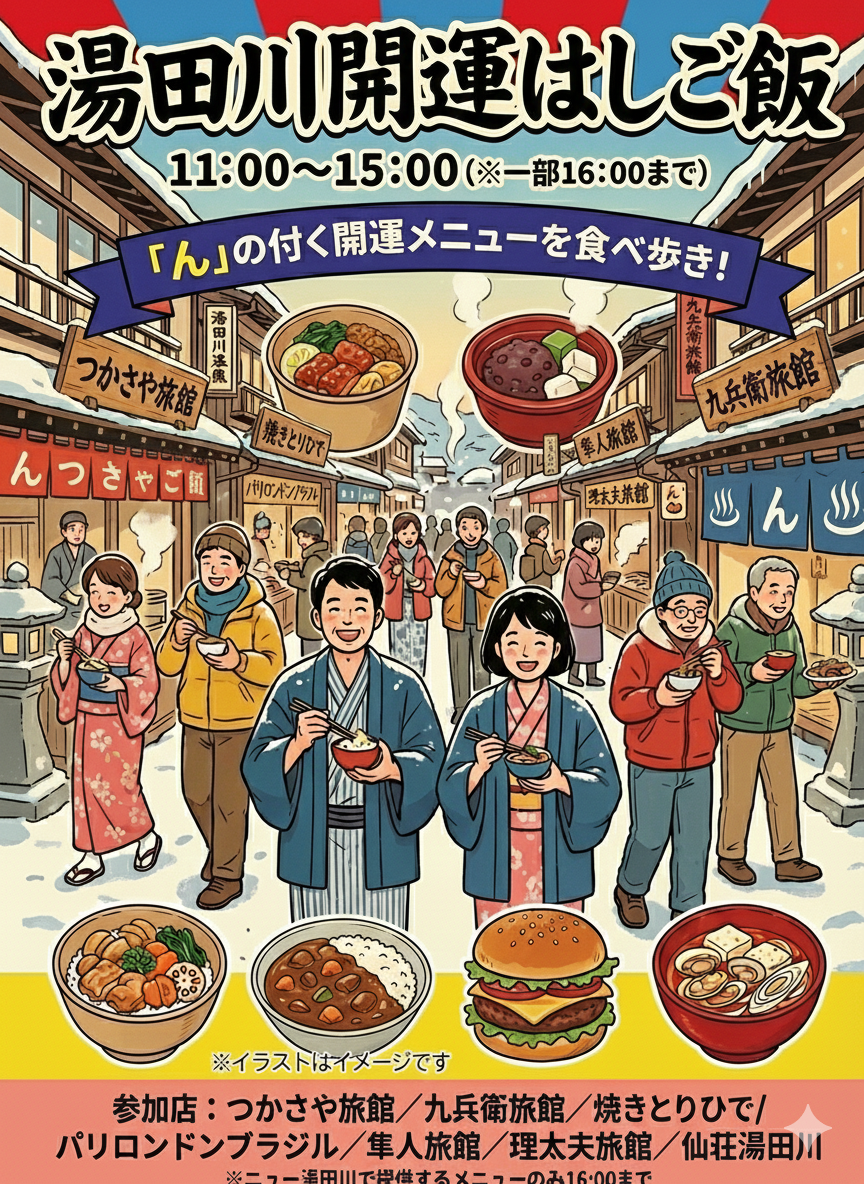

- 湯田川開運はしご飯12月21日11:00~15:00【開運湯治だI♡♨】

- 湯田川開運はしご飯とは 「湯田川開運はしご飯」は、 湯田川温泉の旅館や飲食店を巡りながら、少しずつ食事を楽しむイベントです。 温泉に入ったあとに一品、 温泉街を歩いて次の一品。 一軒だけの利用も、何軒か巡るのも自由です。 当日は、各参加店が「開運」をテーマにした特別メニューをご用意。 ジビエ料理、あたたかい汁物、甘味や軽食など、 その日の気分に合わせてお楽しみいただけます。 湯田川温泉全体を、ひとつの“食の会場”として、 年の終わりのひとときをお過ごしください。 参加施設・メニュー一覧 理太夫旅館 甘味いとこ煮 甘味 500円 味噌焼おむすび 300円 紅白小鞠蒸し 400円 納豆汁 汁物 300円 隼人旅館 開運麹ガイヤーン 300円 開運麹担々麵 700円 開運麹 冬至かぼちゃのポタージュ 汁物 300円 開運麹の生きなこスイーツ 甘味 300円 ホロホロいのししシチュー ジビエ 500円 つかさや旅館 カノンブルーイング クラフトビール 1,100円 イノシシ焼き肉丼 ジビエ (究極の塩焼き/生姜麹焼き/ニンニク麹焼き) 700円 パリロンドンブラジル インディスンドゥブ 700円 ジャポニカライス 300円 インディジャポニカセット 1,000円 ニュー湯田川(会場内提供) パリロンタコス 700円 パリロン丼 800円 ジビエカレー(九兵衛) ジビエ 500円 開運ちゃんこ(ひで) 汁物 600円 Hunter Jibier Burger(聡) ジビエ 1,000円 クラフトビール 1,100円 ソフトドリンク(ウーロン・コーラ) 300円 ホットコーヒー 300円 開運麹甘酒 甘味 300円 仙荘湯田川 海苔巻き(キンパ)定食 1,000円 ミニビビンバ(漬物・汁付) 1,000円 海鮮チヂミ(漬物付) 1,000円 うどんと親子丼セット 1,000円 本場ユッケジャン定食 汁物 1,500円 サムギョプサル(1名) 3,000円(3組限定)

- 2025.12.18

- 湯田川からの「しあわせお年玉旅」― あたたまり初め2026 ― のご案内

- 冬と春のあわいに、湯田川温泉から小さな贈りものをお届けします。 一年の始まりに、ふと「温まりたいな」と感じたとき、 湯田川の湯気は、心と体をそっとやわらかくしてくれます。 今年、湯田川温泉の旅館八軒が協力して、 「しあわせお年玉旅」― あたたまり初め2026 ― を開催いたします。 お正月のお年玉を、封筒ではなく “旅” のかたちに。 そんな思いから生まれた、やさしい冬の催しです。 ■ 1泊につき “2026円のお年玉” を この企画では、お一人さま1泊につき 2026円割引 をいたします。 最大2泊までご利用いただけます。 ■ 参加旅館(湯田川温泉の全8軒) 九兵衛旅館 仙荘湯田川 珠玉や 隼人旅館 つかさや旅館 ますや旅館 湯どの庵 理太夫旅館 ■ 対象期間について 令和8年1月26日(月)〜2月1日(日) の1週間が対象です。 予約受付は 令和7年12月19日(金)〜。 先着70人泊 に達し次第、受付終了となります。 ■ お年玉を受け取っていただくための条件 旅館への直接予約のみ(電話 or 公式HP) お一人 11,000円以上の宿泊プラン お一人 2泊まで適用 予約時に「2026円割希望」と申告 ※ 予約はお泊りご希望の旅館に直接お問い合わせください。 ■ “あたたまり初め” に、湯田川を。 湯田川は派手な温泉地ではありませんが、 湯のやわらかさ、里山の景色、ごはん、人のあたたかさがそっと寄り添ってくれます。 どうか今年最初の “あたたまり初め” を湯田川でお過ごしください。 みなさまのお越しを、心よりお待ちしております。 ■ 期間と条件のまとめ(重要ポイント) 【対象宿泊期間】 令和8年1月26日(月)〜2月1日(日) 【予約開始】 令和7年12月19日(木)〜(先着70人泊) 【割引内容】 1泊につき2026円引き(お一人2泊まで) 【ご利用条件】 ・直接予約のみ ・11,000円以上の宿泊プラン ・2泊まで適用 ・「2026円割希望」と申告 湯田川温泉観光協会

- 2025.03.10

- 湯田川温泉 旧白幡邸のお雛様公開のご案内【令和7年3月14日~4月6日】

- こんにちは。 湯田川温泉観光協会です。 本年も旧白幡邸で雛様を皆様にご覧いただけます。 【期間】 令和7年3月14日(金)~4月6日(日) 【開催時間】 9:00~15:00 【入館料】 大人 400円 小・中学生 200円 *幼児は無料です。 【場所】 旧白幡邸 〒997-0752 山形県鶴岡市湯田川71 GoogleMapはこちら 【展示内容】 旧白幡邸は明治43年より2年3か月を要して建てられた数寄屋造りの邸宅で、年に一度この時期にだけお雛様と共に一般公開されます。 欅材をふんだんに使用した邸内やお台所、京文化の技法を有する庭園も見所。幕末~明治期の雛人形と共にゆっくりとご覧ください。 <おくるみ会の作品展示> 湯田川オリジナルの「おくるみ飾り」の名物の一つ。 お雛様の盛り上げ役として考えられた布小物のことで、地域住民で構成されている「おくるみ会」が毎年一つのテーマを決め、1年かけて手作りしています。 今年のテーマは「湯田川孟宗」になります。 これまでの作品“庄内野菜”“果物”“庄内浜の魚”などに、今年のテーマ”湯田川温泉の歴史‘にちなんだ「おくるみ飾り」が新たに加わり、旧白幡邸を賑やかします。 由豆佐売神社に鎮座する山形県指定の天然記念物「乳いちょう」を作成いたしました。 ぜひ、ご覧になっていただければと思います。 <おくるみ作品の販売> 世界で一つしかない手作りのおくるみ。 ご自宅で飾れるようなお手頃サイズで販売いたします。 お早めにお求めください。

- 2024.01.20

- 【令和6年2月1日販売開始】湯田川温泉オリジナル日本酒のご案内

- 昨年度、好評につき完売いたしました湯田川温泉オリジナル日本酒。 今年も2月1日より販売いたします。 今現在は湯田川温泉つかさや旅館にて販売予定です。 オンラインショップにて販売も受け付け開始しました。 湯田川温泉自体で発芽されたお米で醸しました。 温泉を産湯に生まれた日本酒。 ここにしかない日本酒が誕生しました。 【開発の想い】 『このプロジェクトを通して湯田川温泉の歴史や、特性を伝えるきっかけをつくりたいと思いました。湯田川温泉には、源泉に浸してお米を発芽させる「芽出し」という文化があります。この「芽出し」をしたお米をつかって何か出来ることはないかと考え、思いついたのが日本酒というアイディアでした。 お酒にすることで、旅館のお食事とあわせて楽しめるのは勿論、地域の飲食店や、お土産のひとつとして商店でも展開できる。お米のまま提供するよりも、ひと手間加えた方が地域全体で消費できると考えました。お酒が飲めない方に向け、今後、米粉のお菓子などをつくることも検討しています。 こうした活動を通して、湯田川温泉の歴史をたくさんの方に知ってもらいたいです。湯田川の恵みがぎゅっと詰まった日本酒を、ぜひ飲みに来てください。』 【湯田川温泉の歴史】 ・羽ばたく「白鷺」 湯田川温泉は和銅5年(712)手負の一羽の白鷺が湿原の中に湧く湯坪で湯浴みをし、傷を癒していた事から「白鷺の湯」と称され、古くから人々に親しまれてきた。 ・湯に落とした米一粒「芽出し」 湯田川では毎年4月に温泉のお湯を活用した種籾の芽出しが行われます。稲の種籾から芽を出させる作業を「芽出し」と言い、余り湯の温度は種籾の発芽に最適とのこと。温泉を産湯にして生まれた種は苗となり、田んぼに植えられ、春から秋にかけての湯田川の景色となります。 ・由豆佐売神社の県指定天然記念物「乳いちょう」 泉源の女神である溝樴姫命(ミゾクイノヒメノミコト)を祀る社。湯田川温泉の守り神として創建。延喜5年(905)起草の「延喜式神名帳」にも名前の載る格式の高い神社です。神社へ続く参道には、古くから妊婦の乳の出を願う信仰の対象になっていた県指定天然記念物「乳イチョウ」があり、その姿は神社とはまた違う空気を感じられます。 【ラベルに込めた想いを紐解く】 白鷺が羽ばたき、湯に落とした米一粒。その一粒が土地を豊かにし、地には熱を、土地に暮らす人には生きる力を与える様子をラベルにデザインしました。また白鷺が羽ばたく様子は由豆佐売神社の県指定天然記念物の「乳いちょう」も模してあり、その姿は母のように偉大で優しく温かく、訪れる人々を受け入れてくれる形をしています。 【日本酒のスペック】 湯田川温泉「女神のしずく42」 原材料名 米・米麹(山形県産米) 精米歩合 42%(つや姫) 40%(雪女神) 原料米 山形県湯田川温泉産つや姫94% 山形県産雪女神6% アルコール分 16度 製造者 山形県鶴岡市大山2-2-8(株)渡會本店 内容量 720ml 湯田川温泉「乳いちょう」 原材料名 米・米麹 (山形県産米) 精米歩合 70%(はえぬき) 60%(美山錦) 原料米 山形県湯田川温泉産はえぬき94% 山形県産美山錦6% アルコール分 15度 製造者 山形県鶴岡市大山2-2-8(株)渡會本店 内容量 720ml 尚、1月21日に開催される第36回寒だらまつりにて先行販売を行います。 是非お時間のある方はお越しください。 オンラインショップでも受付を開始しております。 皆様、よろしくお願いいたします。 オンラインショップはこちら

- 2023.10.20

- 湯田川温泉神楽

- 「湯田川温泉神楽」は、湯田川温泉で永きに渡り親しまれてきた神楽で、その起源は定かではないが、盛んに演じられるようになって400年は経つといわれています。湯田川温泉の神様がまつられているという由豆佐売神社では、土用の丑の日にお湯が生まれ変わることを祝う「温泉清浄祭」が行われます。昔からこの日に湯治すると風邪をひかないといわれ、「丑湯治(うしとうじ)」とも呼ばれています。そして毎年、土用の丑の日とその前日の2日間、温泉街では湯田川温泉神楽が上演されます。 土用の丑を目前にした日の夜、湯田川温泉の奥にある湯田川温泉会館から、お囃子の音が聞こえてきました。コロナ禍においてずっと触れることのなかった懐かしいお祭りのお囃子。そのリズムに引き寄せられるように中に入ると若い人から幅広い年代の男衆が湯田川神楽の練習をしていました。その中心で音頭を取っているのは、湯田川温泉神楽保存会の会長の大井康博(72歳)さん。湯田川温泉神楽保存会は昭和30年に発足し、そのメンバーは現在20代から70代の25名で活動しています。メンバーは全てここ湯田川に住んでいて、親子で参加している人も4組います。 神楽の練習は基本的に月に一度。日中はそれぞれが仕事をしているので、練習が始まるのは、いつも夜の7時半頃からで12〜13人が集まります。かつては、2月に寒稽古を1週間していたこともあったとか。現在「湯田川神楽」の台本は、獅子舞、鳥刺し舞、吉原踊り、神楽囃子の4本。「とにかく愉快な神楽で、笑いが溢れるのはこの『湯田川温泉神楽』だけではないかな。昔は、温泉旅館を神楽がまわると、子供がずっとついてきたものだった」と大井さんはいいます。 「ちょんべ」と呼ばれる「ひょっとこ」を演じる村上光央さん(48歳)は28歳の頃から演じてきました。もの心ついた子供のころから湯田川神楽を楽しみにみてきたという村上さん、まさか自分が「ひょっとこ」を演じることになるとは思っていなかったそうです。それまで永きに演じてきた佐々木浩さんが高齢になり、大井さんにスカウトされたのです。やればやるほど、どんどん「ちょんべ」に自分自身が引き込まれていきました。「湯田川神楽はふざけたいやらしさ、邪道、品がないとかいわれることもあるが、一度みた人にはセンセーショナルで忘れられないはず」と村上さんはいいます。 三味線の伊藤俊一さん(45歳)も、やはり26歳の頃笛から神楽のメンバーに加わりました。今はまだ先輩である高橋吉和さんの姿をみながらその技を受け継いでいます。湯田川神楽のお囃子には実は楽譜がありません子供の頃から聞いてきているので、耳に音もリズムも残っているのだとか。 湯田川温泉入口の大提灯が灯る頃、頭に吉原かぶりの豆しぼり、腰に貝ノ口男結び、そして背中に大きく「湯田川」足元におかめとひょっとこの浴衣がなんとも粋な男衆が一人、二人と正面湯の前に集まってきました。一同は正面湯から由豆佐売神社へと向います。 由豆佐売神社に「湯田川温泉神楽」が神事として奉納されます。神主さんが見守る中、お囃子と共に凛とした獅子が舞います。そこにひょっとこの姿はありません。 神社での奉納の舞が終わると一行は、温泉会館に戻り陽が落ちるのを待ちます。夜8時になると正面湯の前には、どこからともなく、人が集まってきました。 獅子が豪快にそして凛として舞います。と、そのうち獅子が眠りにつくと、どこからともなくちょんべ(ひょっとこ)が現れます。そのふるまいは滑稽でその場の観客を一気に引き込みます。眠りから目覚めた獅子が豪快に舞観客のすぐ目の前にやってきます。笛、太鼓、しゃみせん、楽器同士の呼吸が獅子とひょっとこの舞を引き立てます。こんなにも楽しく、観客と一体となる神楽があるでしょうか。実は、このちょんべ(ひょっとこ)の悪ふざけは、災いを意味するもので、それを獅子が退治することで、無病息災を願うというストーリーになっているのです。 地域に祭りがあり、若者がそれを盛り上げているところには活気があります。地方の人口減少で祭り自体が減ってきている中、「湯田川温泉神楽」はここ湯田川温泉に暮らす人にも、訪れる人にも活気を与えてくれる存在となっています。湯田川温泉の湯も魅力ですが、この「湯田川温泉神楽」を一度は見ていただきたいと思います。